Annexes de la famille Juillet / Bonnin

Enquête sur "la chouanne" de la famille

|

|

Image issue de "Les Colonnes infernales : Violences et guerre civile en Vendée militaire", 2015, Fayard |

La tradition orale familiale dit qu'une arrière-grand-mère de mon arrière-grand-mère Marie Bonnin (épouse d'Adrien Juillet) apportait à manger aux insurgés à cheval quand elle était jeune.

Les Chouans ou plutôt Vendéens au sud de la Loire étaient les insurgés royalistes contre les républicains pendant la guerre de Vendée. Selon l'historien Alain Gérard, ils ne se révoltaient pas du fait de la Révolution de 1789 mais plutôt contre la dérive terroriste de l'Etat et la création d'une sorte d’Église d’État dont leurs curés ne voulaient pas. Société des bocages soudée et moins citadine qu'ailleurs, les communautés villageoises ont fait bloc derrière leurs prêtres. Les futurs curés qui refusaient de prêter serment sur la constitution étaient déportés, voire emprisonnés. Ce fut une source de mécontentement profond des gens dès 1791. Ensuite la décision en mars 1793 de l'enrôlement de masse des jeunes pour partir en guerre contre l'Europe, donc soutenir un régime allant contre leurs convictions, a déclenché l'insurrection. Une loi du 19 mars 1793 condamne les révoltés et même tout insigne de la rébellion, c'est à dire tout objet religieux.

De mars à l'été 1793 ce sont des victoires des royalistes, de l'automne 1793 au printemps 1794 c'est la répression des républicains qui s'est soldée par un quasi génocide.

Il ne reste aujourd'hui plus d'autre détail oral de cet évènement familial. Il a fallu donc procéder par élimination pour essayer de deviner quelle arrière-grand-mère c'était. En 1793, sur 4 candidates, une n'était pas encore née et une n'avait que 8 ans (à Saint Paul en Gâtine). Par contre, les 2 autres candidates (12 et 15 ans) ont pu être la fameuse ancêtre.

|

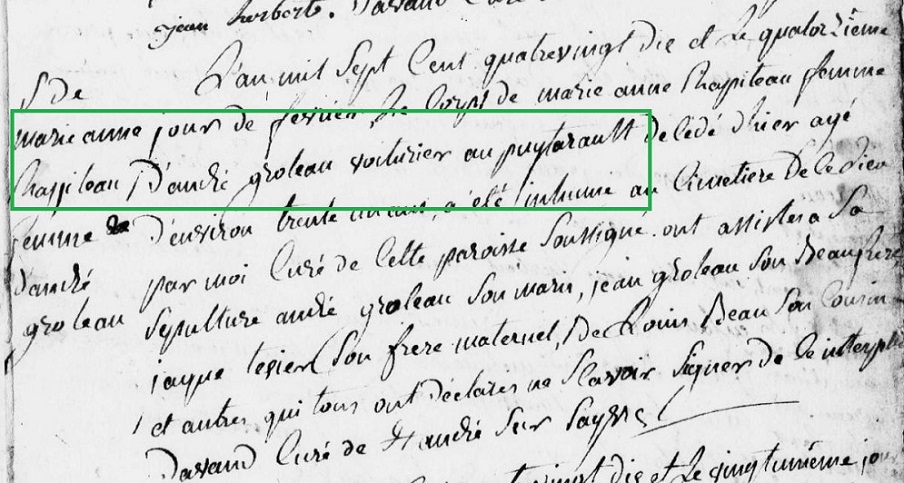

- La première candidate est Marie Anne dite Anne Grolleau, née le 26 juillet 1781.

Elle habitait Saint André sur Sèvre, un village des Deux-Sèvres limitrophe de la Vendée, au coeur du pays des insurgés, dit la Vendée militaire. C'est aussi mon ancêtre connue située le plus au nord (à 155 km de mon ancêtre connu le plus au sud, à Saint-Thomas-de-Conac).

A l'époque Vendée et Deux-Sèvres ne voulaient pas dire grand-chose, car c'était une seule région, le Bas Poitou, qui venait d'être découpée en deux départements en mars 1790. Sa mère Marie Anne née Rapiteau mourut en février 1790 à seulement 31 ans, alors que Marie Anne n'avait que 8 ans et demi. Anne était l'aînée de deux soeurs (nées en 1784 et 1785, dont une est morte en bas âge) et d'un frère (né en 1787). Elle était surtout fille d'André Grolleau, un voiturier (transport de marchandises ou de personnes en chariot ou charrette) et bordier (loue une ferme) au lieu-dit Puytarault (Puy Thareau), qui avait donc un ou des chevaux, ce qui était rare à l'époque. A 12 ans et demi, Marie Anne a donc pu monter à cheval pour amener des vivres aux insurgés. Il existait et existe encore plusieurs petits bois dans les environs qui auraient pu leur servir de cachette. Enfin, la famille partit ensuite vivre 22 km plus au sud, à Saint Paul en Gâtine, peut-être pour s'éloigner de la zone de conflit à cause du massacre de janvier 1794.

En effet Saint André sur Sèvre a été victime des républicains.

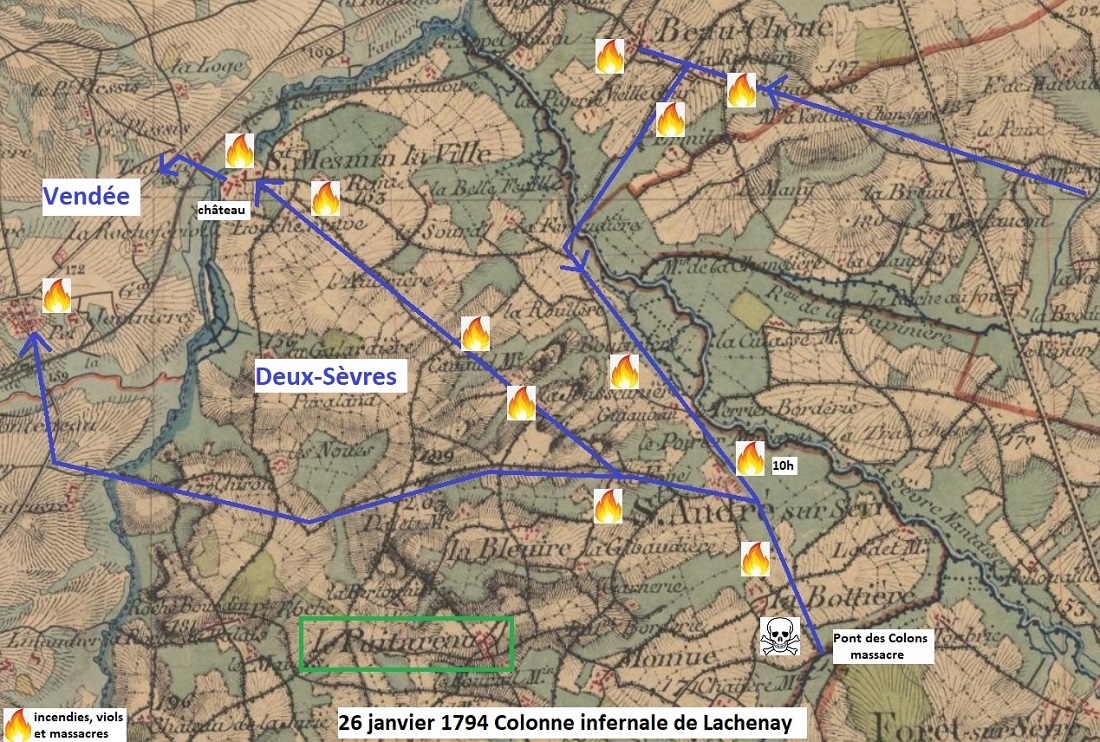

"Le 25 janvier 1794, la quatrième colonne infernale, commandée par Lachenay marche sur Montigny en venant de Bressuire. Le 26 janvier, Lachenay détruit Saint-André-sur-Sèvre et massacre ses habitants y compris les membres de la garde nationale. Puis il campe à Saint-Mesmin. Le 27 janvier la quatrième colonne incendia le château. Une vieille demoiselle de Vasselot qui l'occupait est tuée." (Wikipedia)

Détails sur le massacre de St André sur Sèvres (Ouest France, article du 5 août 2020).

Tombe Marie Millasseau, fillette survivante du massacre (sur la page Patrimoine de la commune).

Etudes historiques détaillées sur cette colonne infernale réalisées par M. Richard Lueil :

De Montigny à Saint-André-sur-Sèvre

De Saint-André-sur-Sèvre à Saint-Mesmin-le-Vieux

La commune perd plus de la moitié de ses habitants entre 1793 et 1810

On peut remarquer que le hameau où habitait Anne, au sud-ouest de la commune, n'était pas directement sur la route des républicains ce jour là. Il a donc certainement été épargné.

D'autre part visiblement le père de Marie Anne, André, a dû faire partie de ceux qui n'ont pas obéi à l'ordre de se rendre avec charrettes et boeufs au lieu dit le Pâtis-Nicolon, qui s'est avéré ensuite être un piège où tous furent fusillés (au Pont des Colons).

|

|

Extrait de l'acte de décès en 1790 de Marie Anne Rapiteau épouse Grolleau (voiturier) à Puytarault |

|

|

Trajet de la colonne infernale républicaine à Saint-André-sur Sèvre épargnant le hameau de Puytarault d'Anne Grolleau (Carte de l'état-major 1820-1866) |

Marie Anne épousa ensuite René Pierre Bonin, cultivateur métayer né le 1er août 1779 à La Menantellière, Le Busseau, le 22 août 1810 à Saint Paul en Gâtine, à l'âge de 29 ans. Louis savait signer alors qu'Anne et René non.

Ils eurent 3 enfants nés à La Villette de Saint Paul en Gâtine : Pierre René en juin 1811, Marie en novembre 1813 et Jean Valentin en mars 1817. Puis 2 autres filles nées ailleurs : Eugénie vers 1819 et Marie vers 1821.

Lors du mariage, son père André, bordier, et son frère Louis habitaient aussi Saint Paul. Il a eu ensuite 4 fils. Son père mourut à Saint Paul le 29 septembre 1817. Au recensement de 1836, Anne et René habitaient la Chapelle Saint Étienne. Au recensement de 1841, ils habitaient le hameau de la Roche d'Appelvoisin à Breuil-Barret, Vendée (La Roche des Echardières, à 150 m de Saint Paul en Gâtine, Deux-Sèvres).

Anne y mourut le 6 août 1843 à 62 ans. Son fils Valentin se maria un an plus tard. Au recensement de 1846, son mari René, 66 ans, vivait encore au même endroit avec ses 2 filles les plus jeunes et 2 jeunes domestiques. René mourut le 20 novembre 1860 à 81 ans au Bois Vert, La Chapelle Saint Étienne.

- La seconde candidate est Perrine Louise dite Louise Mériet, née le 4 janvier 1778.

Elle habitait au Busseau (prononcer Bussiâ), village un peu plus au sud mais également limitrophe de la Vendée.

Le Busseau fut aussi un lieu important de l'insurrection. En 1793, quelques « gars du Busseau » vinrent sur la commune voisine de Faymoreau au sud (en Vendée) et acclamèrent Louis-Marie de Chantreau âgé seulement de 22 ans, le choisirent pour chef et le portèrent en triomphe jusqu’au bourg. Un camp fut créé pour garder le sud de la Vendée militaire et la route de Niort. Piqué au vif, le 20 juin 1793, le général Biron commandant de l'armée républicaine fit diriger vers Le Busseau 2 000 fantassins appuyés par 250 cavaliers et attaquèrent à l'aube du 21. Le gros des troupes royalistes s'étant retiré, il ne restaient sur place que 200 hommes qui refusèrent de se rendre et ripostèrent. Presque tous furent tués. (Source Wikipedia) De cet évènement il reste une stèle commémorative érigée au lieu-dit « la fosse aux morts ». Elle est située route de Marillet, à la sortie sud-ouest du village.

L'histoire du village (site de la mairie)

En 1793, Louise avait 15 ans. Son père était métayer à La Touche Bégnounet (Beugnonet, Bignonnet, au Ry), près du village.

Un métayer était un paysan indépendant (mais qui n'arrivait pas à s'enrichir) louant à un propriétaire foncier et exploitant environ 30 ha avec au moins un train de labour comprenant 2 boeufs. Concernant les chevaux de trait, les métayers n'en possédaient généralement pas dans cette région, bien que ce fut possible. Si par hasard ils en possédaient, Louise aurait pu en utiliser un, voir une charette tirée par un cheval, pour amener la nourriture de la ferme au camp des insurgés pendant ce printemps 1793.

Louise épousa Jean François dit François Nau, né le 22 août 1781 au Busseau, le 21 mai 1806 au Busseau, à l'âge de 28 ans. Ils savaient tous les deux signer.

Ils eurent 7 enfants, les 3 premiers nés au Busseau, les suivants à La Chapelle aux Lys. 4 filles et 3 garçons, dont 1 fille mort-née et 1 garçon mort à 2 ans.

Louise mourut le 26 octobre 1841 à La Chapelle aux Lys, et son mari François le 3 septembre 1858 à La Chapelle aux Lys.

En conclusion, ces éléments ne m'ont pas permis de départager les 2 candidates. On constatera cependant que ces temps tragiques touchèrent plus durement Saint-André-sur-Sèvre que Le Busseau. En effet d'après les recensements de 1793 et 1800, la population de Saint-André chuta de 915 à 402 habitants et celle de Saint-Mesmin de 1.100 à 592 habitants, tandis que celle du Busseau diminua de 930 à 881 habitants.

|

|

Adrien Juillet et Marie Bonnin lors de leur mariage le 26 avril 1911 |

|

|

René et Robert Juillet enfants, vers 1921 |

Robert Juillet à sa communion solennelle, vers 1928 |

|

|

Famille Juillet du Bourgneuf années 1930. En bas Adrien, à droite sa soeur Camille, avec à gauche son mari Gustave Paillat, fabriquant de balais |

|

|

service militaire de Robert Juillet dans l'aviation à Avord vers 1938 |

Robert Juillet, au dessus du cycliste, à Avord |

|

|

permis de conduire de l'Armée de Robert Juillet |

Marie, Adrien et René Juillet vers les années 1940 |

|

l'horlogerie-bijouterie de Robert Juillet à Gémozac vers 1952 |

|

|

Robert, Pierre et Adrien Juillet au Bourgneuf de Saint-Paul-en-Gâtine vers 1950 / Marie Juillet (Bonnin) et Pierre |

|

Jean-Claude, Adrien et Pierre Juillet vers 1953 |

|

|

|

La maison d'Adrien et Marie Juillet du Bourgneuf en 2005, vue de la rue |

La même avec la maison mitoyenne, restée en l'état ancien |

|

|

Monument aux morts de Saint-Paul-en-Gâtine |

Basile Juillet, oncle de Robert Juillet, tué en 1916 dans la Meuse à 39 ans |

|

|

Fiche mort pour la France d'Octave Juillet |

Fiche mort pour la France de Basile Juillet |